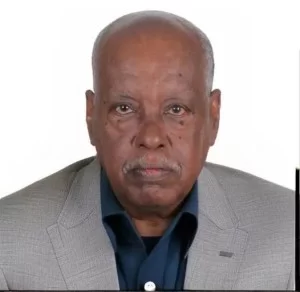

أحمد حسن حيمورة

مع خروج منتخبنا من منافسات بطولة الشان (الموصوفة بالمتواضعة)، والتي بدا أن ثمة فرصة للفوز بها، ضجت وسائل الإعلام ووسائل التواصل بكل ما يخطر بالبال من تقريع ولوم وندب الحظوظ، ورُميت مسؤولية ما حدث هنا وهناك. على الرغم من أن نفس هذه الوسائل رفعت سقف التوقعات لنفس الفريق إلى آفاق عالية قبل أيام قليلة حين كان النصر حليفه، دون أن نطرح السؤال المطلوب وهو: لماذا انتصرنا ولماذا انهزمنا؟

إن كرة القدم أكثر من مجرد منافسة؛ فهي مسرح تتجلى فيه مشاعر النصر والهزيمة وينتقل تأثيره إلى اللاعبين والجماهير. وهي لعبة تحتوي على مزيج من المتعة والخوف؛ متعة الفوز وهواجس الخسارة. هذان الشعوران لا يقتصران على اللاعبين وحدهم، بل يمتدان إلينا نحن الجماهير حين نعيش تفاصيل المباراة وكأننا جزء منها. فارتباط كرة القدم بالنصر والهزيمة قد يجعلها رمزاً لقوانين اجتماعية تضبط السلوك وتمنع العنف، لكنها في الوقت نفسه تثير توترات يصعب ضبطها.

ولأن المنافسة هي محرك الأداء، فهي تولّد القلق والتوتر، مما يجعل الأداء مرتبطًا بهما. وفي حالة فريقنا، وعلى الرغم من الاجتهاد المتعجل في التدريب والتهيئة البدنية، يظل العامل النفسي هو العامل المهمَل. فاللاعب مطالب بتحمل توقعات جماهيرية هائلة، قد يُفسَّر الإخفاق في تحقيقها كضعف شخصي، يضعه في مواجهة ضغوط لا يستطيع التحكم بها.

لذلك على الاتحاد (المستسهل) ولجنة تدريبه المحظوظة أن تفطن إلى أن الاستعداد النفسي يوازي الاستعداد البدني في الأهمية، فالرياضة في جوهرها وسيلة للتفريغ النفسي والانفراج، لكن الضغوط الخارجية تقلبها إلى مصدر توتر، خاصة عندما تتحول المباريات إلى “رهان وجودي” عند اللاعبين، يُختصر في دواخلهم إلى عبارة: أكون أو لا أكون.

إن الإنسان بطبيعته يخشى الخسارة ضعف ما يستمتع بالفوز، وهو ما يفسر حدة ردود الأفعال عقب الهزائم. فغالبًا ما يفوق ألم الهزيمة متعة الانتصار، الأمر الذي يعمق الإحباط ويزيد الحاجة إلى إدارة عقلانية لمرحلة ما بعد الخسارة.

لا أدّعي المعرفة، ولكن لا أرى أي جهد يذكر في إعداد اللاعبين نفسيًا، بل معالجتهم وتثبيت ثقتهم بأنفسهم، وهي أمور قد تنهار أمام ضغط لحظة حاسمة، أو حتى إصابة مفاجئة. وتظهر هنا أهمية الطب النفسي الرياضي، ليس فقط للتعامل مع ضغط المباريات، بل أيضًا لمعالجة تبعات الإصابات التي تترك آثارًا نفسية قد تكون أشد من الجسدية.

في هذه الظروف التي نعيشها جميعًا، يعتبر التعصب للفريق القومي هو الوجه الآخر للحب المفرط للوطن، تعززه مشاعر الانتماء والهوية الطاغية في زمن الحرب والدمار والغربة والهوان، وتغذيه مشاعر الاعتراض والتظلم والتعصب. وهذا الأخير قد يتحول إلى عنف، خاصة حين يختلط بالعصبية الوطنية والتوق الشديد إلى فرح ما، فيصبح الدفاع عن الفريق معركة وجودية للمشجع، تترجم حتمًا إلى أقسى ضغط نفسي على اللاعبين.

ولا نستثني وسائل الإعلام ومعها وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر تسيّدًا، من مضاعفة هذا التأثير، كونها تثير الانفعالات وتغذي خطاب الحب المفرط أو الكراهية والانتقاد، وتضعف فرص تعزيز المشاعر الإيجابية. وهنا تبرز الحاجة إلى إحياء مفهوم “الروح الرياضية”، الذي يقوم على تقبل الخسارة بشجاعة وضبط النفس، وعلى النظر إلى المنافسة كفرصة للتطور لا كمعركة حياة أو موت.

من جهة أخرى، هل نطمع أن يتغير مفهوم إدارة كرة القدم عبر الاتحادات إلى مستوى تُبنى فيه رؤية، لا تعتمد على الإعداد العشوائي لمجموعة من اللاعبين جاءوا بمواهبهم من بيوتهم وبذلوا ما في وسعهم تطلعًا لآفاق الاحتراف الإقليمي والعالمي، ولا تعتمد على الحظ لجني أموال المشاركات، وإنما تعتمد على دراسات علمية تشمل كل جوانب كرة القدم بمعداتها ولاعبيها ومدربيها وحكامها وسيكولوجية نصرها وهزيمتها… رؤية ترسم الخطط وتتَبنى الأهداف.

متى يقتنع من يتولون أمر كرة القدم في بلادنا ومن يقفون خلفهم أن النجاح لا يُقاس بقدرات رؤساء الأندية المالية، ولا بالأهداف المسجلة على كل مرمى، بل بالتصويب على الأهداف البعيدة، وترقية قدرات اللاعبين الذهنية والنفسية والبدنية، وتوظيف الأموال في مكانها، وإطلاق أيدي الطواقم التدريبية، والاستفادة من الإعلام الرياضي حتى يتم تحويل التوتر إلى طاقة إيجابية؟ عندها سوف يتم تحويل الهزيمة إلى درس مفيد، يعزز الثقة بدل أن يهددها.

0 التعليقات:

أضف تعليقك